のりの歴史

人類初の「のり」の誕生は、

いまから5000年以上も前。

私たち人類の暮らしのなかで、のりが使われはじめたのは5000年以上も前といわれています。当時の、のりの原料は、地域の暮らし方によって大きく異なるものでした。たとえば、狩猟(しゅりょう)民族が主体のヨーロッパ地方では、「にかわ」が主に使われていました。「にかわ」とは、動物の皮や骨(ほね)をお湯で煮(に)てできる、ねばりけのある液体(えきたい)を乾燥(かんそう)させたものです。その固まりを水やお湯でとかして、のりとして使っていたのです。

一方、日本は、稲作などの農業活動が中心の農耕(のうこう)民族です。そのため、穀物(こくもつ)を利用したでんぷんのりが主に使われていました。はじめは、ご飯つぶをヘラなどでねったものや、おかゆのたきこぼれを集めたものなどを使っていたといわれています。当時、おかゆのことを「ねまり」と呼んでいて、それが変化して「のり」となりました。

その後、平安時代ごろになると、「紙」が一般的に普及しはじめ、のりを使った紙の切り貼りもそのころからと推定されています。江戸時代になると、のりは家庭から工業まではば広い場面で必要とされ、人々の生活に欠かせないものになりました。しかし、米からつくったのりは、すぐくさってしまって長くほぞんできませんでした。

- もんだい

- のりの元祖の名前はどーれだ?

-

穀物

(こくもつ)

-

肉類

-

魚のほね

答えは1の「穀物(こくもつ)」でした!

農耕(のうこう)民族である日本では穀物(こくもつ)、

狩猟(しゅりょう)民族であるヨーロッパでは

動物の皮や骨(ほね)から

「のり」をつくっていたんだ。

上の文章をみてみると、

正解の原料が書かれているよ!

もういちど、よーく読んでみよう!

もんだいにもどる >

明治から昭和にかけて、のりは

ますます使いやすい存在に。

そして明治20年ごろ、藤井恒久(ふじいつねひさ)さんという人が、ドイツののりからヒントをえて、“長くほぞんできる”でんぷんのりをつくりました。でんぷんに、くさりにくくする薬を加えたり、かおりを加えたりしてつくった「でんぷんのり」です。

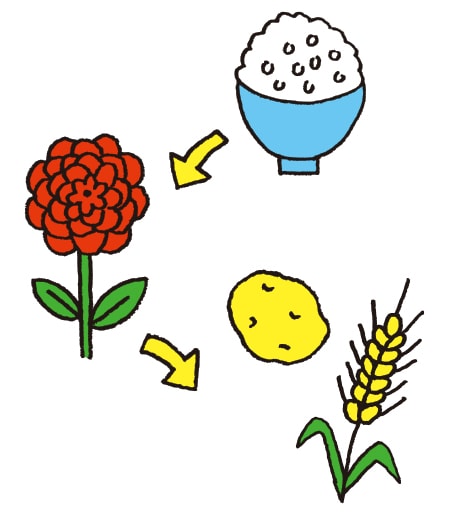

「でんぷんのり」の原料は、時代とともに変わっていきました。はじめは「お米のでんぷん」を使っていましたが、第二次世界大戦がはじまると、食べ物が不足し「お花のでんぷん」を使うようになりました。そして戦争が終わり、さらに改良がすすめられると、こんどは「小麦、じゃがいものでんぷん」も組み合わせて使うようになっていきました。また、入れものも「ガラスビン」から、のりをよい状態(じょうたい)に保(たも)てる「プラスチック容器(ようき)」へと変わっていきました。

「でんぷんのり」は、昭和30年ごろまでには、会社、役所、学校、そして家庭で広く使われるようになりました。そして、昭和30年代のはじめには、石油からできる成分を使った「合成のり」が登場。昭和45年ごろには、合成のりを細長いプラスチック容器(ようき)に入れた固形の「スティックのり」が登場しました。この「スティックのり」を日本で初めて生産したのはトンボ鉛筆です。

1990年代に入ると、ヨーロッパで、手をよごさないではれるのり「テープのり」が発売され、日本でも販売されるようになりました。トンボ鉛筆もいち早くテープのりを発売し、現在は特長あるのりや、カートリッジ交換できるタイプ、小型化したタイプなどいくつものテープのりを発売しています。

- もんだい

-

トンボ鉛筆が日本で初めて生産した

のりはどれ?

-

でんぷんのり

-

スティックのり

-

スプレーのり

上の文章をみてみると、

正解が書かれているよ!

もういちど、よーく読んでみよう!

もんだいにもどる >